解凍肉がおいしくなる方法は?家庭でできるプロのコツを徹底解説

冷凍肉を家庭で上手に解凍するには、知っておくと得するコツがいくつもあります。今回は、プロも実践するポイントを紹介します。

冷蔵庫でじっくり解凍がなぜおすすめなのか知りたい

肉を冷蔵庫でゆっくり解凍する方法は、実はかなり理にかなっています。急激に温度を上げないことで、肉の中にある水分やうま味成分が流れ出しにくくなるからです。冷蔵庫の温度は一般的に4℃前後ですが、この温度だと解凍中に細胞が壊れにくく、うま味やジューシーさがしっかり残ります。

また、冷蔵庫解凍は食品衛生の観点からも安心です。常温で放置すると肉の表面が先に温まり、細菌が繁殖しやすくなりますが、冷蔵庫内でじっくり解凍すれば衛生面でもリスクを減らせます。時間はかかりますが、その分おいしさと安全性の両方を得られる方法と言えるでしょう。

急ぐときに役立つ流水や電子レンジの使い分けポイント

時間がないときは、流水や電子レンジを使った方法が便利です。しかし、使い方にはちょっとしたコツがあります。流水解凍の場合は、必ず肉を密閉袋に入れた状態で冷たい水をかけます。これにより、細菌の付着を防ぎつつ、冷蔵庫よりも短時間で解凍できます。

一方、電子レンジを使うときは「解凍モード」を選びましょう。表面が先に加熱されて中がまだ凍っている状態になりがちなので、こまめに様子をチェックしながら、途中で裏返すのがおすすめです。急いでいても、部分的に加熱しすぎないように意識することで、食感を損なわずに解凍できます。

氷水解凍や金属トレイの意外な効果を試したい人へ

冷蔵庫や流水以外にも、ちょっと驚きの解凍方法があります。たとえば、「氷水解凍」は、氷を入れた水に密閉した肉を沈める方法です。水よりも冷たくなることで、細菌の繁殖を抑えつつ、意外と短時間で解凍できるのが特徴です。しかも、肉の水分流出も最小限です。

もうひとつは金属トレイを使う方法。金属は熱伝導率が高いため、肉を直接金属トレイに置くと、空気中よりも早く解凍できます。どちらも一度試してみると、従来のやり方との差を体感できるはずです。不思議に思うかもしれませんが、理屈を知ると納得がいくテクニックです。

解凍肉の味や食感が変わる理由とは?おいしさを守る科学を紹介

解凍した肉の味や食感は、冷凍や解凍の方法に大きく左右されます。ここでは、その理由と対策について分かりやすく解説します。

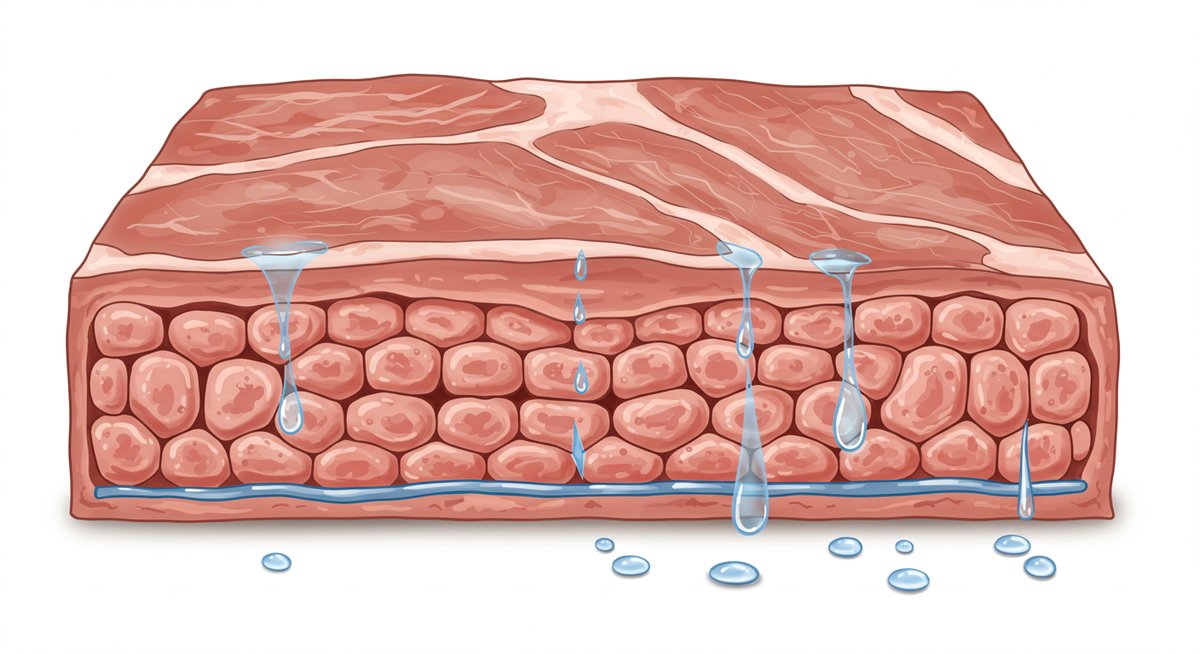

ドリップが出るのはなぜ?肉汁を逃がさない解凍の秘密

解凍した肉から赤い液体が出てくることがありますが、これは「ドリップ」と呼ばれるものです。ドリップの中には、肉のうま味や栄養がたっぷり含まれています。冷凍により肉の細胞が膨張して壊れ、解凍時にその中の水分が外に流れ出してしまうのが主な原因です。

ドリップを減らすには、急速な温度変化を避けることが大切です。前述した冷蔵庫や氷水を使ったゆっくり解凍が有効です。さらに、解凍後はドリップを捨てず、調理時に一緒に加えることで、味の濃さをキープできます。うま味を逃がさない工夫をすることで、より美味しい仕上がりが期待できます。

再冷凍すると美味しさが落ちる本当の理由

一度解凍した肉を再び冷凍すると、味や食感が明らかに落ちてしまうことがあります。これは、再冷凍時にさらに細胞が壊れるためです。肉の繊維が傷み、水分やうま味成分が流れ出しやすくなります。

また、再冷凍した肉は色や香りも変化しやすく、調理してもパサついたり風味が弱くなったりします。冷凍と解凍の回数が増えるほど、こうした変化は顕著です。美味しく食べるためには、できるだけ一度で使い切る分量に分けて冷凍するのがおすすめです。

解凍肉の部位や種類別に差が出るポイントを知りたい人へ

肉の部位や種類によって、解凍時の変化には違いがあります。たとえば、脂の多い和牛や霜降り肉は、比較的ドリップが出にくく、柔らかい仕上がりになりやすいです。一方、赤身が多い部位や鶏肉・豚肉は、水分が流出しやすくパサつきやすい傾向があります。

部位ごとに異なる特徴を理解し、解凍方法を使い分けると、より美味しく仕上げることができます。下記の表に主な肉の種類と解凍時のポイントをまとめました。

| 肉の種類 | 特徴 | 解凍のポイント |

|---|---|---|

| 和牛 | 脂が多い | ドリップが少なく柔らかい |

| 赤身肉 | 水分が多い | ドリップが出やすい |

| 鶏肉・豚肉 | 脂が少ない | パサつきやすい |

解凍肉をもっとおいしく食べる調理テクニックを知りたい人へ

せっかく上手に解凍した肉、調理のひと手間でさらにおいしく仕上げるコツがあります。プロの技を家庭でも活用しましょう。

半解凍で切るときに失敗しないコツ

肉を切る際、「半解凍」の状態は意外と便利です。完全に解凍すると柔らかくなりすぎて切りにくいですが、半分凍った状態だと包丁がスッと入り、薄切りや均等な大きさにしやすくなります。

たとえば焼肉用やしゃぶしゃぶ用の薄切りにしたいときは、半解凍状態で切るのがポイントです。冷凍から冷蔵庫に移して1〜2時間、中心がまだ硬いくらいのタイミングで切ると、形が崩れにくく、きれいな断面に仕上がります。切った後にさらに完全解凍すれば、調理もスムーズです。

解凍後の焼き方や下味で味が変わる理由

解凍した肉は、水分やうま味が抜けやすい状態です。そこで、焼く前に軽く塩や酒をふっておくと、味がなじみやすくなります。また、表面のドリップをキッチンペーパーで軽く拭き取ると、焼き色もきれいにつき、香ばしさがアップします。

焼くときは、最初に強火で表面をしっかり焼き付けることで、肉汁を閉じ込める効果があります。火を通しすぎるとパサつくので、仕上げは余熱で火を通すのがコツです。ちょっとした下味や焼き方の工夫で、解凍肉でも十分おいしく仕上がります。

解凍肉を和牛や焼肉に応用するためのアイデア

解凍肉を焼肉や和牛料理に使う場合、ひと工夫でお店のような味わいに近づけることができます。たとえば、焼く直前にオリーブオイルやごま油を薄く塗ると、香りやコクが加わり、解凍肉の風味がぐっと引き立ちます。

また、和牛の場合は脂の風味を活かすため、あまり濃い味付けにしないのもポイントです。塩やポン酢、柚子胡椒などシンプルな調味料がおすすめです。家庭で手に入る冷凍肉でも、こうした工夫で特別な一皿に仕上げることができます。

解凍肉の保存期間や衛生面で安心するために知っておきたいこと

解凍した肉を安全に食べるためには、保存期間や衛生管理にも注意が必要です。知っておくと安心できるポイントをまとめます。

解凍後の肉はどのくらい日持ちするのか

解凍した肉は、冷蔵庫で保存しても長持ちしません。基本的には24時間以内、遅くても2日以内に使い切るのが安全とされています。それ以上置くと、細菌が増えて食中毒のリスクが高まります。

特にひき肉や鶏肉などは傷みやすいので、できるだけ早めに調理してください。解凍した日に使い切るのが理想的ですが、やむを得ず保存する場合は、密閉容器に入れて冷蔵庫の奥など温度が低い場所で管理しましょう。

解凍した肉を安全に調理するタイミング

解凍肉を調理するベストなタイミングは、解凍が終わった直後です。長時間放置すると、肉の表面で細菌が増殖しやすくなります。調理直前まで冷蔵しておき、使う分だけ取り出すのがおすすめです。

また、解凍後の肉は再冷凍しないことが基本です。どうしても余ってしまった場合は、加熱調理してから保存するようにしましょう。加熱済みの肉は冷蔵で2〜3日、冷凍で1か月程度保存できます。

冷凍前・解凍後の保存トラブルを防ぐ方法

冷凍前の下処理や保存方法も、解凍後のトラブルを防ぐポイントです。冷凍する前に肉の表面の水分をしっかり拭き取り、ラップや密閉袋で空気を抜いて保存すると、霜や冷凍焼けを防げます。

また、解凍後はできるだけ早く調理し、残った場合も再冷凍を避けることが大切です。下記の箇条書きで、保存の注意点をまとめます。

- 冷凍前にしっかり水分を拭き取る

- 空気を抜いて密閉保存

- 解凍後はすぐに調理

- 残った場合は加熱して保存

まとめ:解凍肉のコツと注意点を知れば毎日の料理がもっと楽しくなる

冷凍肉の解凍にはちょっとしたコツがありますが、ポイントを押さえれば家庭でも十分おいしく仕上げられます。解凍方法や調理の工夫、保存のポイントを知っておくことで、毎日の食卓がより豊かになります。安心して美味しい肉料理を楽しむために、今日からぜひ試してみてください。