豚の種類と特徴を解説

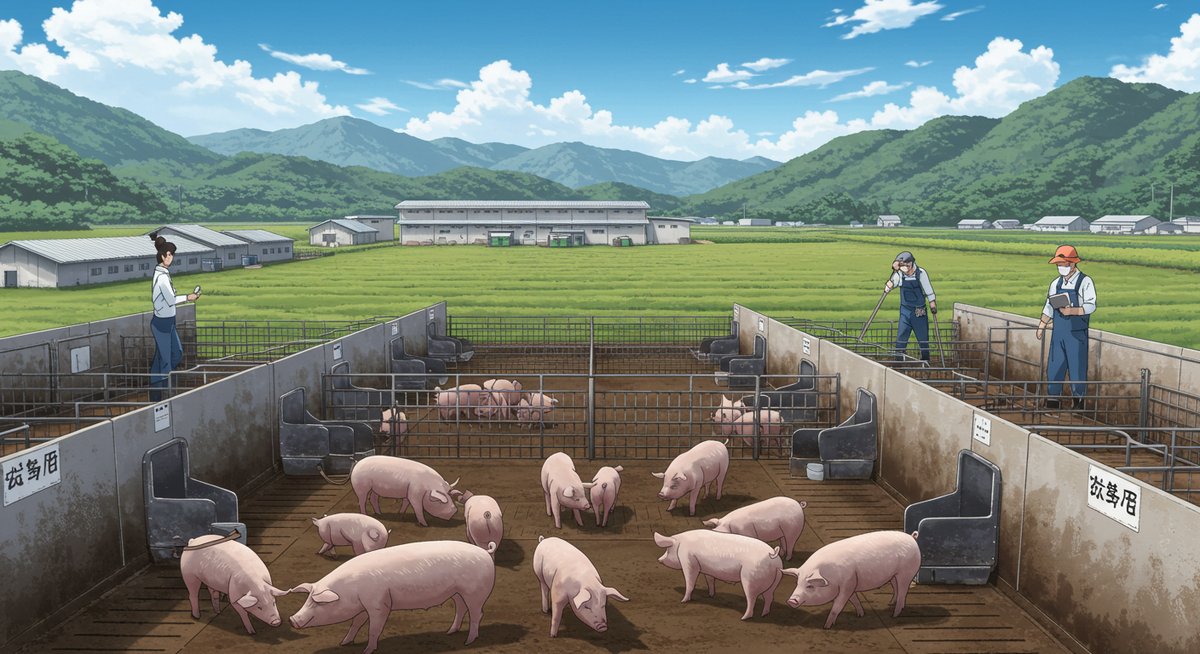

豚肉は身近な食材ですが、実は品種ごとにさまざまな特徴があります。ここでは日本と世界の代表的な豚の種類や、その特徴について紹介します。

日本で代表的な豚の品種

日本で多く流通している豚の品種には、「ランドレース」「大ヨークシャー」「バークシャー」などが挙げられます。これらは日本全国の養豚場で多く飼育されているため、スーパーなどでもよく目にする名前です。

ランドレースは肉質が柔らかく脂の甘みが特徴で、大ヨークシャーは赤身が多く脂身が少ない点が特徴です。バークシャーは「黒豚」として知られ、きめ細かい肉質と風味豊かな脂身が好まれています。それぞれの品種には独自の個性があり、料理や部位によって選ばれる理由があります。

世界で飼育されている主な豚の種類

世界には日本以上に多様な豚の品種が存在します。代表的なものとしては、「デュロック」「ピエトレン」「ハンプシャー」などが挙げられます。デュロックはアメリカを中心に広く飼育されており、赤身が多くジューシーな肉質が特徴です。

ヨーロッパで有名なピエトレンは筋肉質で脂身が少なく、ハンプシャーはバランスのよい肉質で加工品にもよく使われています。国や地域ごとに気候や飼育方法が異なるため、それに適した品種が育てられています。海外の豚は、輸入肉や珍しい食材として日本でも味わえることがあります。

品種ごとの味や食感の違い

豚の品種ごとに、味や食感には明確な違いがあります。例えば、バークシャー(黒豚)は脂身がなめらかで甘みが強く、ロースやしゃぶしゃぶに適しています。一方、デュロックは赤身が多く、食感がしっかりしているため、ステーキなど厚切りで楽しむのがおすすめです。

下の表で、代表的な品種ごとの特徴をまとめました。

| 品種 | 味の特徴 | 食感の特徴 |

|---|---|---|

| ランドレース | 脂が甘い | 柔らかい |

| バークシャー | 風味豊か | きめ細かい |

| デュロック | 赤身が濃い | 弾力がある |

このように、品種によって調理方法や用途を選ぶことで、より美味しく豚肉を楽しむことができます。

お世話になった方にも、自分のごほうび用にも、家族へのサプライズ用にも!

厳選和牛8種セットで贅沢な時間をお過ごしください。

ブランド豚とは何か

近年よく耳にする「ブランド豚」とは、特定の地域や生産者がこだわって育てた豚肉のことです。ブランド豚の背景や一般の豚肉との違いについて詳しく見ていきましょう。

ブランド豚が誕生した背景

ブランド豚が生まれた背景には、消費者の「美味しさ」や「安全性」に対するニーズの高まりがあります。大量生産だけでなく、一頭ごとの品質にこだわる生産者が増えた結果、地域の特産品としてブランド化が進みました。

また、地元の農産物を使った飼料や、独自の飼育方法を導入することで差別化を図る動きも広がっています。こうした取り組みは、生産者と消費者の信頼関係を深める役割も果たしています。

人気のブランド豚の特徴

ブランド豚にはさまざまな種類がありますが、共通しているのは「飼育環境」「飼料」「生産管理」に強いこだわりを持っていることです。たとえば、鹿児島黒豚はさつまいもを使った飼料で育てられ、脂の甘みとコクが特徴です。

千葉県の「林SPF豚」は衛生管理を徹底することで、癖のないさっぱりとした味わいが好評です。また、沖縄の「アグー豚」は小型で肉質がきめ細かく、やわらかな食感が特長です。ブランド豚それぞれが、地域の風土や伝統を活かしながら育てられています。

ブランド豚と一般豚の違い

ブランド豚と一般的な豚肉との違いは、その生産過程や品質管理にあります。ブランド豚は、飼育環境やエサ、衛生管理など厳しい基準が設けられており、安定した品質が保たれています。

一方、一般の豚肉は大量生産が中心で、流通コストを抑えるため品質管理は比較的シンプルです。下記の箇条書きで、違いをまとめます。

- ブランド豚:限定された地域や生産者、飼料や管理方法にこだわりがある

- 一般豚 :全国的に流通し、コスト重視で大量に生産される

- ブランド豚:味や脂の質、肉のやわらかさなどで高評価を得やすい

このように、ブランド豚は付加価値を高めた豚肉として人気を集めています。

豚の品種改良と養豚の歴史

豚肉の品質向上や安全性の確保には、品種改良や養豚技術の発展が欠かせません。ここでは、その目的や歴史について紹介します。

品種改良の目的とメリット

品種改良の主な目的は、「肉質の向上」「成長の速さ」「病気への強さ」などです。たとえば、より美味しい肉質を追求するために、複数の品種を掛け合わせて長所を引き出す工夫が行われています。

また、病気に強い品種を選ぶことで健康的に飼育できるため、抗生物質などの使用も減らせます。結果として、消費者に安全でおいしい豚肉を提供できるメリットがあります。

日本における養豚の歴史

日本の養豚の歴史は、明治時代に西洋から豚が輸入されたことから始まります。最初は一部の地域で飼育が広まり、昭和以降に全国へと普及しました。

戦後の食糧事情の変化や、経済成長とともに豚肉の需要が急増し、本格的な養豚産業へと発展しました。その後は品種改良や飼育技術の進化により、日本独自のブランド豚も生まれるようになりました。

品種改良が支える美味しさと安全性

品種改良の進歩によって、肉質が均一で食べやすい豚肉が増えています。また、病気に強い豚を作ることで、衛生管理も容易になり、安全性の高い豚肉の供給が可能になりました。

このような努力は、日々の食卓で安心して豚肉を楽しめる背景となっています。今後も時代に合った新しい品種や飼育法が生まれることで、さらに美味しさや安全性の向上が期待されています。

豚肉の部位と用途の違い

豚肉は部位によって味や食感が異なります。調理方法や料理に合わせて部位を選ぶことで、食卓がより充実します。それぞれの部位やおすすめ料理について見ていきましょう。

ロース肩ロースバラなどの部位解説

豚肉の代表的な部位にはロース、肩ロース、バラ、ヒレ、モモ、ウデなどがあります。ロースは背中の部分で、脂身と赤身のバランスがよく、しっとりとした食感が特徴です。

肩ロースは脂肪が多めでコクがあり、煮込み料理にも向いています。バラは脂が多く、焼き物や角煮などに適しています。ヒレは脂身が少なく、やわらかな部位としてとんかつなどに人気です。

部位ごとのおすすめ料理

部位によって向いている料理が異なります。下の表に、主な部位とおすすめの料理をまとめました。

| 部位 | おすすめ料理 | 特徴 |

|---|---|---|

| ロース | とんかつ、ソテー | 柔らかくコクあり |

| バラ | 角煮、焼き肉 | 脂が多くジューシー |

| ヒレ | ヒレカツ、ソテー | あっさりやわらかい |

モモやウデは細切れや炒め物、煮物など、汎用性が高い部位です。料理に合わせて選ぶことで、よりおいしい豚肉料理が楽しめます。

豚肉を美味しく楽しむ選び方

豚肉を選ぶ際は、色つやや脂身のバランス、鮮度に注目しましょう。赤身が明るいピンク色で脂身が白いものは、鮮度が高く美味しいとされています。

また、調理する料理によって、適した部位を選ぶのもコツです。脂が多い部位は焼き物や煮込みに、赤身が多い部位は炒め物やさっぱりした料理に向いています。ブランド豚や地元産の豚肉にも注目し、いろいろな味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

まとめ:豚の種類を知って食卓をもっと豊かに

豚肉は身近でありながら、品種や部位によって多彩な味わいを楽しめます。品種やブランドの特徴、部位ごとの違いを知ることで、より満足できる食卓を作ることができます。

普段の料理から特別な日のごちそうまで、豚肉の奥深さにふれてみてはいかがでしょうか。選び方や調理法の工夫によって、毎日の食事がもっと楽しくなります。

お世話になった方にも、自分のごほうび用にも、家族へのサプライズ用にも!

厳選和牛8種セットで贅沢な時間をお過ごしください。